Membentang Pesta sebagai Seni Keperistiwaan

Sebuah catatan pengamatan-penelitian Rekan Observer Pesta Kampung 2025. Oleh Abdul Masli (Antropos Indonesia)

Ingatan masih basah, saat KM. Wilis, kapal milik Pelni, membawa saya mengarungi Laut Sulawesi dan Laut Flores dari Makassar menuju Labuan Bajo selama 21 jam dalam dek ekonomi. Bersama ratusan manusia, kami mengisi dipan berkasur kuning yang luarnya sobek-sobek serupa cakaran kucing di mana-mana. Ada juga yang tersebar di koridor luar sambil mengobrol, merokok, bermain dan menyesap kopi dari gelas atau botol plastik yang dipotong bagian atasnya.

Perjalanan menumpang kapal Pelni di negeri kepulauan ini nampaknya sangat sulit menjanjikan kenyamanan. Masih tertinggal aroma keringat bercampur bau asap mesin menguar di udara yang memusingkan kepala, pengapnya ruang dek ekonomi dengan penyejuk udara yang tak berfungsi normal, rasa hambar makanan yang dibagikan tiga kali sehari, bau pising kakus, harga jajanan melambung, kru kapal yang sibuk menyapu sampah yang berserakan, dan waktu yang terasa lebih lambat hampir dua kali lipat dibanding biasanya. Saya masih ingat upaya membangun obrolan dengan sesama penumpang untuk menghibur diri dari benang kusut kebosanan, juga kepala yang mulai pusing–entah efek kelamaan tidur atau mabuk laut.

Meski banyak kondisi yang membuatnya sulit untuk memberi rasa nyaman, saya menyadari bahwa banyak orang tak bisa memilih. Kapal Pelni masih menjadi moda transportasi utama yang bisa menghubungkan pulau-pulau dengan biaya yang relatif terjangkau oleh banyak orang, terutama lapis ekonomi menengah ke bawah. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan lautan yang di atasnya ditaburi gugusan pulau hingga 17000an.

Aktivitas Penumpang KM. Wilis Pelayaran Makassar-Labuan Bajo (Dok. Abdul Masli)

Perjalanan hari itu menjadi petualangan serba pertama. Perjalanan pertama mengalami langsung Pesta Kampung yang sebelumnya biasa saya saksikan lewat unggahan media sosial atau obrolan melalui WhatsApp dengan teman di Labuan Bajo. Selanjutnya, menjadi petualangan pertama di tahun 2025 dan pengalaman pertama menjejakkan kaki di tanah Labuan Bajo, kota yang tumbuh instan oleh pariwisata berlabel ‘premium’ sejak ditabuhnya Sail Komodo 2013.

Pariwisata. Kata itu telah menyolek Labuan Bajo menjelma kota yang semula kelurahan di ujung barat Pulau Flores. Kota kecil yang cukup dengan berjalan kaki, kita sudah bisa mengitarinya dalam sehari. Kota ini dijadikan pintu masuk bagi wisatawan yang hendak melihat hewan purba yang masih hidup, komodo. Hewan purba yang kata Fatris MF, dalam bukunya “Di Bawah Kuasa Naga” (JBS, 2024), telah menjadi berhala baru dunia modern. Sang naga terakhir yang dipuja, dibuatkan patung, difoto, dicetak menjadi kartu pos, disablon di baju, dan menjadi ‘simbol’ promosi wisata untuk menghasilkan uang. Ia dijadikan maskot gelaran SEA Games 2011 di Jakarta dan Palembang untuk mendukungnya sebagai tujuh keajaiban dunia. Bahkan, ketika mencari kata ‘pariwisata Labuan Bajo’ di mesin pencarian google, hampir bisa dipastikan layar pencarian dihiasi kapal pinisi, lanskap alam, dan komodo.

Satu tahun Pascasail Komodo 2013, Labuan Bajo ditetapkan sebagai pusat kota wisata yang dibubuhkan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Perkotaan Labuan Bajo sebagai zona penunjang wisata alam dan kawasan cepat tumbuh. Kota ini pun dibebani harapan sebagai kawasan pengembangan dan peningkatan fungsi untuk mewujudkan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Pegiat komunitas orang muda di Labuan Bajo, Aden Firman, menyebut bahwa penetapan tersebut berkonsekuensi dengan penempatan Labuan Bajo sebagai kawasan perkotaan yang sejajar dengan Kupang, Atambua, Waingapu, dan Maumere pada skala provinsi Nusa Tenggara Timur. Aden menambahkan jika wilayah Labuan Bajo kian meningkat sekitar tahun 2016, ditandai oleh pengakuan para pengusaha kapal wisata jika wisatawan harus mengantri untuk bisa memakai kapal wisata yang masa itu jumlahnya masih ratusan.

Pesta Permainan di Seri Terakhir Pesta Kampung (PK) 2025, 15 sd. 20 September 2025. Ular tangga sebagai demonstrasi kenyataan kampung halaman dan wisata berupa permainan interaktif. (Dok. Tim Dokumentasi Pk2025)

Dua tahun berselang, campur tangan negara langsung masuk menetapkan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dengan cakupan wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Status yang membayangkan kota ini bertumbuh dengan pelayanan kualitas tinggi (luxury) dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Tahun 2018, ia dipilih lagi sebagai destinasi kelas dunia bersama tiga destinasi wisata lainnya yaitu Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Ia ditetapkan sebagai Badan Otoritas Pariwisata (BOP) lewat Perpres No 32/2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLF). Penetapan ini mendorong percepatan pembangunan yang semakin masif dengan status Proyek Stategis Nasional. Dijadikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi pada masa pemerintahannya, bahkan beberapa kali datang langsung ke Labuan Bajo untuk melihat dan memberi intruksi langsung terhadap proses pembangunannya.

Ketika menelisiknya dari dekat, agenda percepatan pembangunan pariwisata Labuan Bajo justru menampakkan wajah berbeda. Terjadi anomali dari tujuan yang diangankan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Agenda pariwisata yang ada rentan menimbulkan komodifikasi artistik budaya, privatisasi tanah yang menyulitkan akses warga tempatan, terjadinya krisis ekologis, kerentanan sosial-budaya warga, perubahan gaya hidup karena tuntutan label kota premium, perubahan relasi sosial pada persoalan uang, konflik, bahkan melonjaknya harga tanah. Imajinasi pembangunan yang hendak menyulap Labuan Bajo sebagai ‘kota bermutu’ lewat wisata telah menjelma sebagai ‘pendiktean’ cara hidup baru tanpa menyadari konteks warganya lebih dekat.

Gejala pariwisata yang bisa mendikte cara hidup baru dibaca Agung Wardana, seorang akademis-aktivis dari Universitas Gadjah Mada. Agung melihat pada konteks Bali yang dijadikan salah rujukan bahkan ‘impian’ program kepariwisataan di Indonesia. Melalui buku “Berebut Bali: Pertarungan atas Ruang dan Tata Kelola” (Insist Press, 2024), Agung menyebut bahwa pariwisata sebagai struktur ekonomi yang punya kuasa untuk mendiktekan cara-cara yang seharusnya digunakan masyarakat untuk memahami dan memaknai dirinya sendiri.

Kota Labuan Bajo mengalami nasib serupa. Ia sibuk dihias, ditata, disolek demi memburu kemajuan, tapi lupa menguatkan nilai dalam diri–warganya. Ia bertumbuh dengan pondasi yang rapuh. Sebuah konsekuensi yang bisa terjadi pada kota-kota dengan obsesi cenderung hanya meningkatkan ekonomi semata, sehingga manusianya mesti terus bergerak cepat dan menyesuaikan dengan apa yang datang. Misalnya, standarisasi hidup warga yang kemudian banyak disandarkan pada nilai uang.

Persoalannya, standarisasi hidup dengan nilai uang berdampak pada meregangnya solidaritas hidup kolektif warganya menjadi lebih individual. Arus modal yang deras dan kehadiran berbagai lembaga otoritas membuat simpul-simpul sosial melemah. Terjadi pergeseran orientasi dari interaksional menjadi relasi transaksional. Aden menyebut bahwa pariwisata di Labuan Bajo telah mendorong terjadinya perubahan gaya hidup, gaya berpakaian, dan terpinggirnya budaya lokal, serta kebisingan suara musik dari hotel, restoran, dan kafe. Sebuah harga yang harus dibayar dengan masuknya industri rumit dan tidak terduga bernama ‘pariwisata’.

***

Belum cukup setahun, KM. Wilis membawa saya kembali ke Labuan Bajo. Kali ini dengan modal tiket tanpa kursi. Sudut kecil antara Musala dan tempat wudu di dek atas buritan kapal pun menjadi tempat tidur dan nongkrong bersama beberapa penumpang tujuan Labuan Bajo dan Bima. Matras hitam milik Pelni dengan jaminan kartu identitas menjadi alas. Ransel disulap jadi bantal. Kain tenun merah yang saya peroleh dari penenun Atambua, Pulau Timor enam tahun lalu menjadi pendekap tubuh dari dingin embusan angin malam. Kresek belanja menjadi pembungkus carier dari rembesan air ketika hujan.

Kedatangan saya kembali ke Labuan Bajo demi memenuhi ajakan menjadi rekan observer, bagian dari tim orkestrator Pesta Kampung 2025. Kedatangan saya ini sekaligus mengembalikan pengetahuan yang saya tulis dari kedatangan pertama di awal tahun dalam buku ‘Festival sebagai Ekosistem’ (Bawakolong Publisher, 2025). Buku yang saya kerjakan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif bersama Kolektif Videoge. Upaya mengembalikan pengetahuan ini dengan sengaja dilakukan sebelum ia bisa diakses secara umum. Semacam mengembalikan pengetahuan ke halamannya, asal warga sebagai pelaku dan pemiliknya bermukim. Laku ini menjadi penting dibangun sebagai kesadaran dalam giat produksi pengetahuan, terlebih jika itu dikerjakan melalui pendekatan partisipatif-kolaboratif.

Pesta Kampung, pergelaran budaya berbasis komunitas yang digerakkan Kolektif Videoge sejak tahun 2022 untuk membangun daya tawar terhadap geliat pertumbuhan ‘kota baru’ Labuan Bajo atas paparan percepatan pariwisata. Pergelaran ini digerakkan bersama orang muda serupa pesawat ulang-alik melalui metode kerja Telusur-Rekam-Salur. Mereka mengaktivasi praktik kebudayaan sejak dari warga melalui intervensi seni dan metode produksi pengetahuan vernakular yang meretas rasa inferior. Cara kerja kolektif yang menghadap dan mengormati pengetahuan yang melekat pada warganya. Mulainya dengan menyadari sejak dari lapis pengetahuan lokal, pengetahuan tempatan, hingga lapis pengetahuan personal.

Merujuk pendapat Simatupang (2023), Pesta Kampung dapat dilihat sebagai perwujudan dari festival sebagai ekosistem. Ia salah satu bentuk produk kebudayaan kolektif yang memberi pemakanaan terhadap ‘kampung’ sebagai kata kerja, sebagai kerja kolaborasi, gotong-royong yang tidak hanya berhenti pada pengertian secara fisik perkampungan, tapi sebagai praktik kolaborasi.

Pesta Kampung digerakkan lewat prinsip tumbuh bersama warga sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan yang padanya melekat pengetahuan. Manusianya diposisikan sebagai subyek yang mulia dan berdaya. Pergelaran budaya ini tidak hanya ditatap sebagai atraksi budaya semata sebagaimana festival-festival yang jamak digelar di kawasan wisata. Ia digelar sepanjang tahun dengan rentetan seri yang sama pentingnya, mulai dari Temu Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Warga Kampung dan Kisahnya; Dunia dalam Kampung; Bagaimana Mengalami Labuan Bajo; dan Pesta Terakhir ‘Hilir Mudik’.

Sejak awal, Pesta Kampung sebagai festival proses yang diposisikan serupa pesta orang biasa. Dihelat sebagai arena perayaan pengetahuan dan pengalaman warga, metode kerja yang menghadap dan menghormati praktik keseharian terdekat, juga siasat mengaktivasi daya tawar warga membuka akses ruang ‘halaman komunitas’ bersama aktivitas di dalamnya melalui pendekatan seni keperistiwaan. Dalam semesta Kolektif Videoge, pendekatan ini akrab mereka sebut sebagai ‘pendekatan eventual’ yang bermakna dan membuka selebar-lebarnya dampak dalam dimensi sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi komunitas.

Seni keperistiwaan menempatkan pergelaran sebagai orkestrasi kreatif yang disengaja. Melihat depan panggung dan belakang panggung sebagai kesenian–karya dan proses artistiknya, pekerjanya, hingga pengunjung, juga konteks yang bekelindan bersamanya. Pergelaran budaya sebagai peristiwa sosial-budaya sekaligus praktik kreasi. Seluruh prosesnya ditatap sebagai proses berkesenian, cara mengorganisir, pilihan artisitik, produksi karya, tata ruangnya, hingga amplifikasi suara dari garis pinggir. Pilihan presentasinya yang terbingkai lewat tema dan pengantar kuratorial menjadi pernyataan artistik senimannya.

Membingkai pergelaran budaya sebagai seni keperistiwaan menelurkan sikap melihat seni yang bicara tidak sekadar estetika, tapi juga bicara etika, bukan hanya teks, tapi juga konteks yang berkelindan bersamanya. Pergelaran budaya sebagai seni keperistiwaan menjelma sebagai ‘karya tumbuh’. Tidak pernah berakhir, tapi dicukupkan sesuai kebutuhan, waktu dan tempat pelakunya. Bergulir ulang-alik, maju-mundur, melebar kemana-mana dan saling bertautan.

Disiarkan sebagai festival proses, Pesta Kampung bergulir hilir-mudik dari tahun ke tahun, menghubungkan individu dan individu, komunitas dan komunitas, individu dan komunitas, dan bergerak melebar ke banyak arah, dari kampung ke kampung, dari pesisir-kepulauan ke gunung-dataran tinggi.

Pesta Kampung sebagai seni keperistiwaan yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Gelarannya saling bertautan–berkelanjutan. Tahun 2022-2023, gelaran pertama dibingkai lewat tema ‘Festival Orang Biasa’, semacam pernyataan sikap merespons geliat festival yang ada di Labuan Bajo sebagai kawasan wisata premium yang rasanya cenderung menatap warga hanya sebagai objek sasaran. Kemudian, pada tahun 2024, dihelat lewat tema ‘Suara dari Hulu’ sebagai respon dari obrolan yang hadir selama gelaran pertama yang rasanya terasa tebal irisannya pada warga pesisir, terutama ditandai rilisan buku ‘Resep Tetangga: Kumpulan Resep Warga Pesisir’, sementara Labuan Bajo juga dihuni warga di dataran tinggi–gunung.

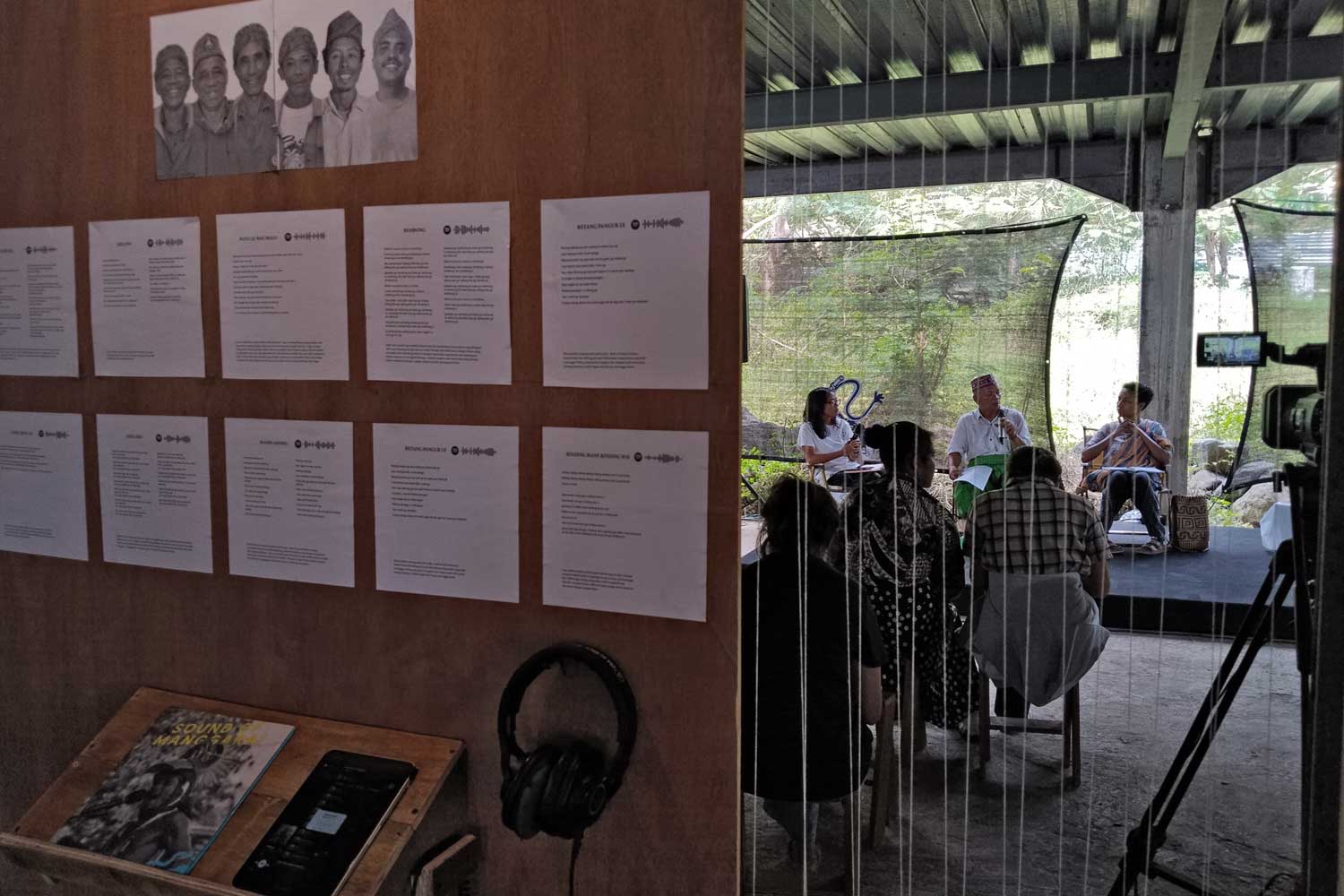

Tema Suara dari Hulu menjadi semacam pernyataan sikap untuk kembali ke akar, menggali dan meneladani hal-hal mendasar dan bermakna dari pengetahuan budaya berkelindan dari warga yang masih terbenam. Sikap itu ditandai dengan merilis proyek purwarupa direktori pengetahuan dan pengalaman warga dalam kebudayaan bernyanyi, rindo atau dere dalam album-buku ‘Sound of Manggarai: Pilot Project 2024’. Nuansa seni tradisional terasa lebih tebal pada gelaran Pesta Kampung ini. Misalnya, salah satu serinya menggelar ‘Pesta Bernyanyi: Rindo Gami Ata Kempo’ sebagai penanda respon yang muncul setelah projek ‘Sound of Manggarai’ berlangsung.

Satu dari sepuluh bincang tematik yang bedampingan dengan pameran produk pengetahuan yang dipresentasikan Videoge, salah satunya berupa proyek purwarupa (pilot project) buku-album “Sound of Manggarai) 2024. (Dok. Abdul Masli)

Setelah mengalami dua lanskap sekaligus,Kolektif Videoge merefleksikan adanya laku ulang-alik yang sudah lama mereka praktikkan. Karena itu, pada tahun 2025, Pesta Kampung digelar dengan tajuk utama ‘Hilir Mudik’. Aden, dalam catatan kuratorialnya menyebut bahwa Hilir Mudik sengaja mereka soroti sebagai ragam cara mengenali dan memandang pertumbuhan kampung halaman mereka–Labuan Bajo.

Hilir Mudik dimaknai sebagai mobilitas fisik juga ingatan. Mereka menggunakan pendekatan yang memeriksa masa lalu, merekamnya, dan dibaca ulang untuk memungkinkan adanya cara menavigasi masa yang akan datang. Lapisan laku pencatatan proses bersama lebih dipertebal, bahkan secara sengaja dibukakan workshop meneliti dan menulis lewat seri ‘Warga Kampung dan Kisahnya’.

Mencermati proses yang berlangsung sejak Pesta Kampung digelar pertama kali hingga hari ini, terbaca jika gagasannya berangkat dari sesuatu yang menubuh dalam lapis personal maupun kolektif warganya yang sudah lama dipraktikkan. Lalu dibingkai lewat karya tertulis, audio-visual, musik, multimedia, hingga festival. Pesta Kampung sebagai gelaran untuk merayakan karya sekaligus metode kerja produksi pengetahuan bersama–sebagai warga. Perayaan yang menempatkan panggung bagi manusia yang ada di depan dan belakangnya bukan sekadar benda pasif, tapi bagian dari pelaku aktif yang menghidupi pergelaran budaya sebagai ekosistem.

***

Selama ini, diskursus mengenai wacana kesenian di Indonesia masih cenderung diperbincangkan dari perspektif tunggal (misal: estetika/historis/dsb) alih-alih multiperspektif. Akibatnya, dialognya menjadi sangat terbatas, tidak menjangkau khalayak luas, dan hanya dapat didiskusikan menggunakan sudut pandang keilmuan tertentu (Khumairoh, 2023:22). Padahal, seni tidak hanya hidup dalam koridor artistik. Ia juga terhubung dengan perilaku, kebiasaan, norma, atau dengan kata lain, seni turut berbicara tentang manusia dan kehidupan sosial. Gagasan ini yang memungkinkan peluang tatapan terhadap festival atau pergelaran budaya sebagai ekosistem. Sebuah peristiwa yang terbangun oleh rantai nilai pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, psikologi, dan sebagainya.

Menggunakan tatapan antropologis, kesenian dapat juga dikaji dengan melihatnya melalui pendekatan secara tekstual dan kontekstual. Kajian tekstual mengurai fenomena kesenian sebagai suatu teks yang relatif berdiri sendiri, sedangkan kajian kontekstual menempatkan fenomena kesenian dalam konteks yang lebih luas, berkelindan dengan konteks sosial-budaya masyarakat tempat fenomena seni itu muncul atau hidup. Ahli antopologi seni, Lono Simatupang (2023) menyatakan bahwa sudut pandang antropologi menitikberatkan kepentingan utamanya pada hubungan sosial yang tercipta melalui karya seni. Seni memiliki agency.Simatupang menyebut jika pemahaman tentang “cara melihat (yang tunggal)” tidak pernah cukup untuk mengevaluasi karya seni apa pun. Olehnya itu, dengan konsep agency memungkinkan antropologi mampu memasuki seni secara mendalam dan kompleks.

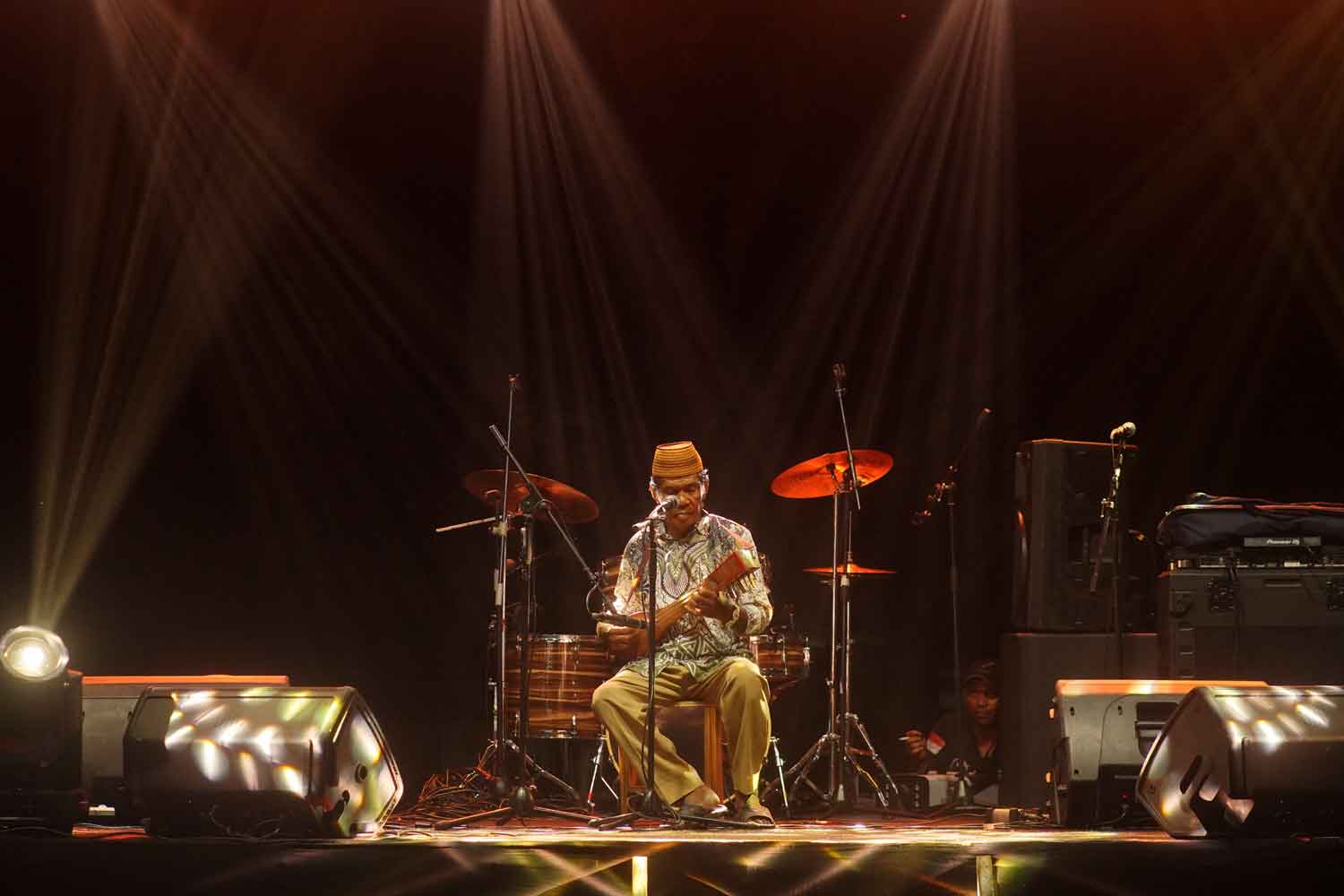

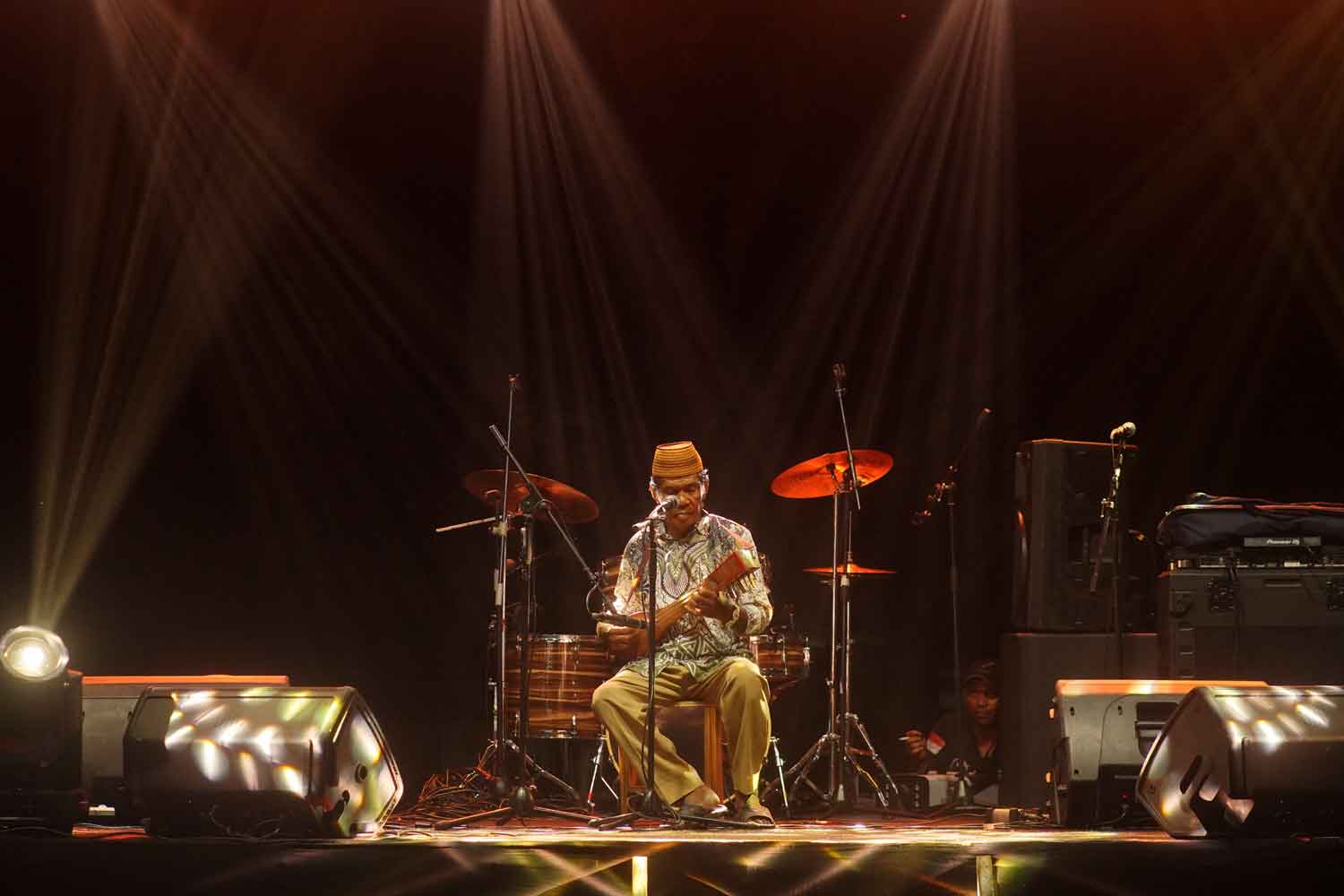

Penampilan seni tradisi Aule yang dimainkan Zakaria, warga Warloka Pesisir. Pesta Kampung sebagai panggung warga, pergelaran budaya berbasis komunitas sejatinya ruang membangun keberdayaan warga. Panggung yang memberi pengalaman. Misalnya, panggung seni tradisi yang mengembalikan pesta bukan untuk atraksi semata, tapi juga untuk kita belajar dan mengenali apa yang pernah ada dan yang sedang berlangsung.

Konsep agency mengandung arti bahwa seni memiliki daya transformasi. Ia menjadi medium produksi pengetahuan dan membangun gerakan transformasi sosial. Menurut antropolog Izmy Khumairoh, seni dapat memediasi nilai politik, membangun gambaran ihwal tataran kehidupan yang ideal, serta sarana berbagai pemahaman tentang fenomena dunia, yang jika dimaknai secara saksama dapat memungkinkan individu melakukan refleksi dan perubahan atas diri dan lingkungan sekitarnya. Realitas ini merupakan peluang antropologi memberi sumbangan bagi kajian seni bahwa dunia kesenian adalah aspek yang cukup penting dari kebudayaan secara holistik, bukan saja karena seni menjadi representasi dari kondisi terkini kebudayaan, tapi juga karena aspek-aspek kreatifnya. Seni berpotensi menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan etos dan budaya, sebagaimana oleh Milton Singer dijelaskan sebagai “pergelaran budaya” (cultural performance) (Carlson 2017; Simatupang, 2023).

Tatapan lainnya melalui pendekatan cultural studies, Pramayoza (2013:xiv) menyebut bahwa kajian pergelaran dapat digunakan sebagai cara untuk memahami tindakan keseharian kita secara lebih baik, karena pada hakikatnya dunia keseharian ternyata justru disusun oleh berbagai modus pergelaran itu sendiri. Merujuk pendapat Robert Wuthnow, Pramayoza merekomendasikan empat pendekatan dalam cultural studies yang dapat digunakan untuk mengkaji pergelaran budaya, yaitu: pendekatan struktural, pendekatan dramaturgis, pendekatan institusional, dan pendekatan dialektis.

Pendekatan struktural menekankan pencarian atas pola dan aturan yang mengikat kebudayaan sebagai kesatuan. Pendekatan dramaturgis berfokus pada aspek ekspresi dan komunikasi suatu kebudayaan yang menekankan adanya alur dramatik dalam kehidupan sosial. Pendekatan institusional menekankan pentingnya peran organisasi yang mengkonstitusikan kesenian, di mana sumber daya dan distribusinya kepada seluruh anggota budaya menghasilkan relasi kuasa antara kesenian, negara, pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan, dan media massa sebagai agen-agen yang menguasai dan mendistribusikan berbagai sumber daya kebudayaan. Selanjutnya, pendekatan dialektis menempatkan peristiwa seni sebagai hal yang heterogen, dinamis, dan selalu terkontestasikan. Pendekatan ini meninjau bagaimana konsumsi budaya, kondisi mental, struktur, penafsiran, kekuasaan, hubungan sosial dan lembaga dikonseptualisasikan, bergerak, dan berubah dalam ekosistem seni (Masli, 2025; Pramayoza, 2013)

Keempat pendekatan tersebut dapat dikombinasikan dan saling menguatkan untuk membaca praktik kebudayaan, utamanya menjadikan seni sebagai medium penguatan posisi kemanusiaan melalui pergelaran budaya. Sebagaimana gagasan Simatupang, bahwa lewat berkesenian manusia mengokohkan, mempertanyakan, atau menawarkan berbagai kemungkinan posisi kemanusiaan. []

Daftar Bacaan

Carlson, Marvin. 2017. Performance: A Critical Introduction (3rd Edition). London: Routledge

Khumairoh, Izmi. 2023. “Dimensi Sosio-Antropologis dalam Apresiasi Seni: Suatu Upaya Membumikan Wacana Seni di Publik”. Newsletter Yayasan Biennale Yogyakarta: The Equator, 11 (1), hlm. 23-27

Masli, Abdul. 2025. Festival sebagai Ekosistem. Labuan Bajo: Bawakolong Publisher.

MF, Fatris. 2024. Di Bawah Kuasa Naga. Yogyakarta: Jual Buku Sastra

Pramayoza, Dede. 2013. “Strategi Membaca ‘Pergelaran’ Seorang Antropolog, dan Sebuah Mozaik Penelitian.” Dalam Pergelaran Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya.Yogyakarta: Jalasutra.

Simatupang, Lono. 2023. “Relevansi Antropologi dalam Kajian Kesenian di Indonesia”. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 25 (1), hlm 1-8

Wardana, Agung. 2024. Berebut Bali: Pertarungan atas Ruang dan Tata Kelola. Yogyakarta: Insist Press.